Noviembre

Ha escampado ligeramente y la

lluvia matinal de hace unos instantes (por ayer) me ha dado una tregua. Hoy se

parece mucho más al otoño; estación que a estas alturas del año no termina de

presentarse con todas sus credenciales. De momento está siendo más un

"veroño" (que dicen) que un otoño.

Salgo a la calle. Un viento cimarrón sacude mi flequillo y lo ha virado hacia la derecha, ¡Dita sea!, espero que no sea

un mal presagio...

Si fuese un marino me pondría a

contar ahora los designios que traen los vientos, pero no soy marino, y no me

gustaría serlo, pues en las novelas que he leído sobre ellos… las pasan

canutas.

Escuché a la mujer del tiempo que este viento bravucón en la meseta central, se ha escapado del Océano Atlántico, entrando por Galicia y las costas portuguesas con sus pueblos de pescadores, este viento... aquellos vientos que hacían naufragar y morir a los pescadores lusos en la bellísima novela de Raul Brandao, inundando las villas marineras de esposas casi fantasmales, soportando la penitencia bajo el severo negro de sus vestiduras hasta el fin de sus días.

Hoy el viento de aquí, tierra adentro, lo que hace naufragar son innumerables hojas amarillentas. Tendríais que ver el espectáculo que contemplo ahora, una ventisca arremolina y esparce las hojas por doquier.

La ventolera ha despojado con violencia las hojas de los

árboles, y éstos también se ponen de luto a su manera, mostrando las ramas

desnudas, huesudas, como si todo el árbol fuese un esqueleto lleno de fémures,

costillas y tibias que castañean en el roce mutuo por mor del viento.

Estando así las cosas, me ha

acompañado al campo un libro donde el Viento también me habla, no en

vano le ha dado voz el poeta Miguel Hernández; “Viento del pueblo”.

No creáis que por estar guardado en un libro este viento es menos rebelde, de eso

nada.

Arriba he citado a la mujer del

tiempo, anunciaba ella con unas isobaras que este viento potente ha nacido en

el océano...

Yo de joven quería ser un hombre

del tiempo (verídico). Escuchaba muy jovencito a Mariano Medina, y sobre

todo a Pilar Sanjurjo pronunciar palabras que, al margen de conocer o

ignorar su significado, encontraba bonitas (pudiera ser por la musicalidad de

su acento gallego).

Ahora sé casi todos esos significados, los he aprendido porque deseaba conocer que hay detrás de esas palabras evocadoras junto a las que crecí.

“Vientos ábregos”, refería Pilar Sanjurjo, y yo escuchaba cautivado su voz cuando lo pronunciaba. Ábregos; los vientos llovedores que así conocen los agricultores, pues portan la ansiada lluvia otoñal que será providencial para la Sementera (las tierras cultivadas).

Sí, emprendemos la niñez junto a

ciertas palabras, vamos creciendo en compañía de otras tantas, y moriremos con

algunas, pocas, muy pocas, ya no harán falta muchas palabras para explicar...

casi nada. Acaso unas pocas donde esté casi todo; "Te

quiero". Si pronuncias esto a un hijo, hija, madre, padre, pareja, ya

le habrás dicho prácticamente todo, o todo, lo que tenías que decirle en la

vida, quizás no sea la única vez que lo hayas dicho, pero sí es la última vez

que lo dirás…

La profesión del hombre y mujer

del tiempo es bella y extraña a la par; asistimos con expectación y entusiasmo

al pronóstico del tiempo, es decir, aquello (el tiempo) que en definitiva nos

va exprimiendo la existencia, es un oficio muy metafísico, sin duda.

Os aseguro que ni por asomo venía

hoy a escribiros esto.

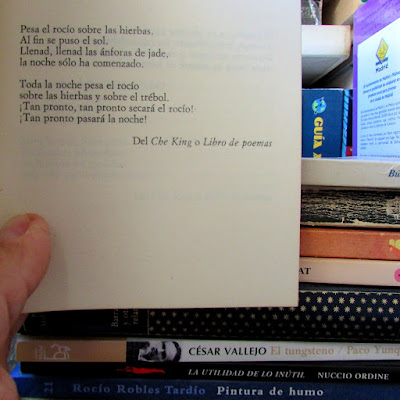

Yo pretendía comentaros sobre un poeta chileno (omitiré su nombre), incluso ya tenía casi lista la entrada. Pero al salir de casa el viento enfurecido me ha deshojado todos los pensamientos, como si fuese también un árbol a su merced.

¿Los habrá retornado al mar de

donde partió?

Si alguna vez el viento os roba los pensamientos, sabed que van a parar al mar.

El viejo y el mar. Ernest Hemingway

El mar está lleno de pensamientos

náufragos que le regalan los vientos, de eso escribió Hemingway, y Herman Melville

con su Capitán, Ahab, o Ignacio Aldecoa en “El Gran Sol” y por

supuesto Raul Brandao con “Los pescadores”.

Vendrá el verano y el Tiempo nos concederá el sol, entonces mis hijas volverán a correr tras las olas de la playa. Llegará el invierno y los niños se lanzarán bolas de nieve.

Mi hija pequeña en aquella memorable nevada, cuando recién estaba comenzando... Foto, Paco Castillo.Mas, entre corretear las olas y hacer bolas de nieve, pasa el Tiempo, y los hombres y las mujeres del tiempo pasan, pasan con él. Y sucede igual con las mujeres y los hombres que no trabajan con el Tiempo; pasarán, porque el Tiempo sí trabaja con ellos…

Me hubiese

gustado ser un hombre del Tiempo, oficio hermoso y a la vez extraño que refería.

Y así os

anunciaría que en la mañana los vientos traerán “un tiempo para construir”, y

al atardecer un “un tiempo para derrumbarse”

Y al día

siguiente vendrá un frente con “un tiempo para reír”, al que seguirá “un tiempo

para llorar”.

Pues hay,

como dicen The birds en la canción, “un tiempo para cada propósito bajo el cielo”, hasta el

día que nos marchemos y cada uno se guarde su último propósito…

.jpg)